「夏バテはよく聞くけれど、秋バテってご存じですか?

実は、猛暑を乗り越えた後の8月後半から9月にかけて、体のだるさ・食欲不振・気分の落ち込みといった症状が出やすくなります。

これがいわゆる“秋バテ”

原因は、自律神経の乱れや内臓の冷え、

そして「夏の疲れの持ち越し」にあります。

秋バテの主な原因

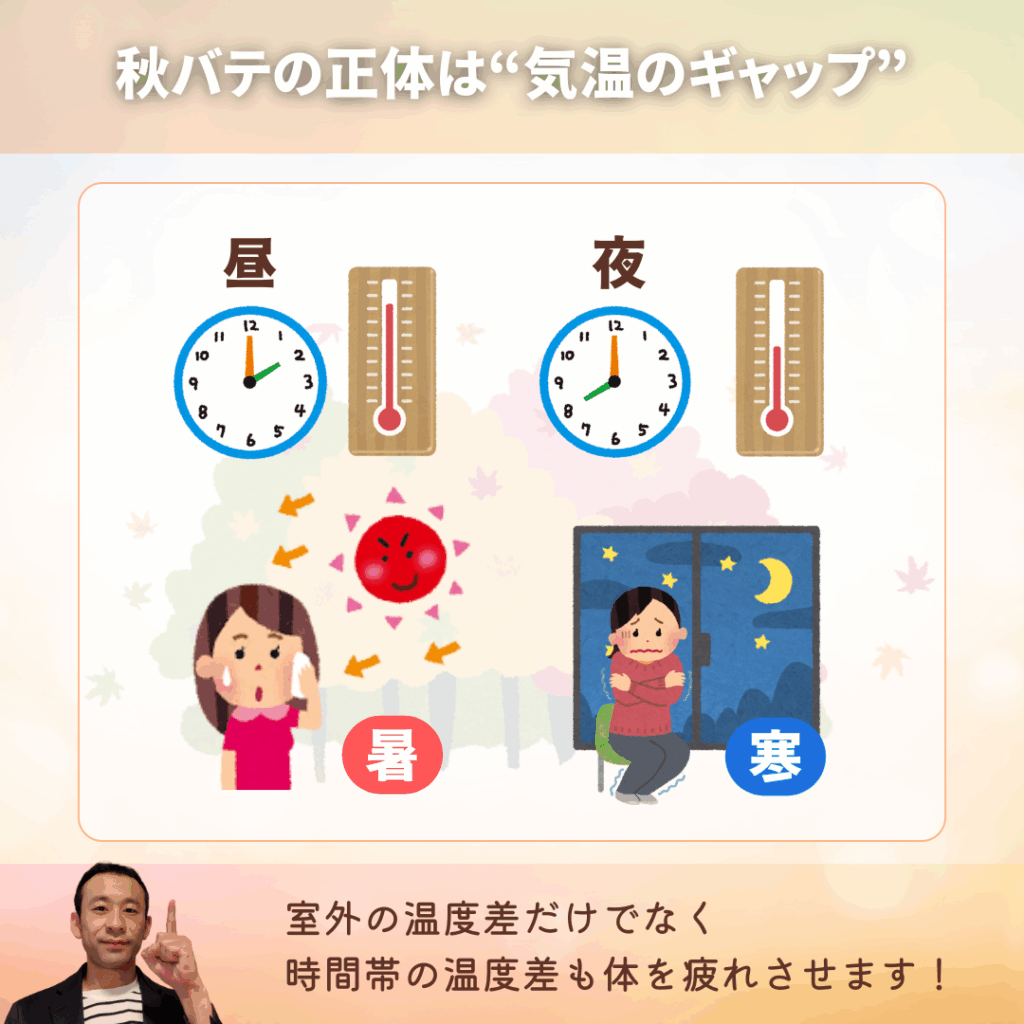

①寒暖差の変化

先日、薄着でタリーズコーヒーに入って作業をしていたときのことです。

外は真夏日の暑さだったのに、店内は冷房が強めに効いていて、最初は快適だったのですが、思った以上に体が冷えてしまいました。

長くいるうちに居心地が悪くなり、集中力もなくなって、結局早めに切り上げることにしました。

実はこの「外は暑い、室内は冷えすぎ」という温度差こそ、秋バテを引き起こす原因のひとつ。

特に女性は男性に比べて筋肉量が少なく、体の熱を生み出す力が弱いので、冷房による冷えの影響を受けやすいといわれています。

冷えが続くと内臓の働きが鈍り、食欲不振や便秘などの不調につながることもあります。

ちなみに、うちの妻はいつも体がポカポカしていて冷え性とは無縁。

真冬でも冬は手袋要らず。とっても羨ましいです。

反対に僕はとっても冷え性で肌も乾燥しやすいため、カサカサアイスマンと呼ばれています(笑)

同じ女性でも体質によって冷えに強い方もいますが、多くの女性はやはり「冷え」に悩まされがちです。

特にお盆を過ぎた頃からは朝晩の涼しさと日中の暑さのギャップが大きくなり、体調を崩しやすくなります。

だからこそ、羽織ものを一枚持ち歩いたり温かい飲み物を選んだりといった小さな工夫が大切。

冷えから体を守ることは秋バテの予防につながりますし、女性に多い頭痛や胃腸の不調をやわらげることにもつながります。

これは体の安心のために事前に備えるという意味で、保険の考え方にも似ています。

普段は気づかなくてもいざ体調を崩したときに

「準備していてよかった」と実感できるものです。

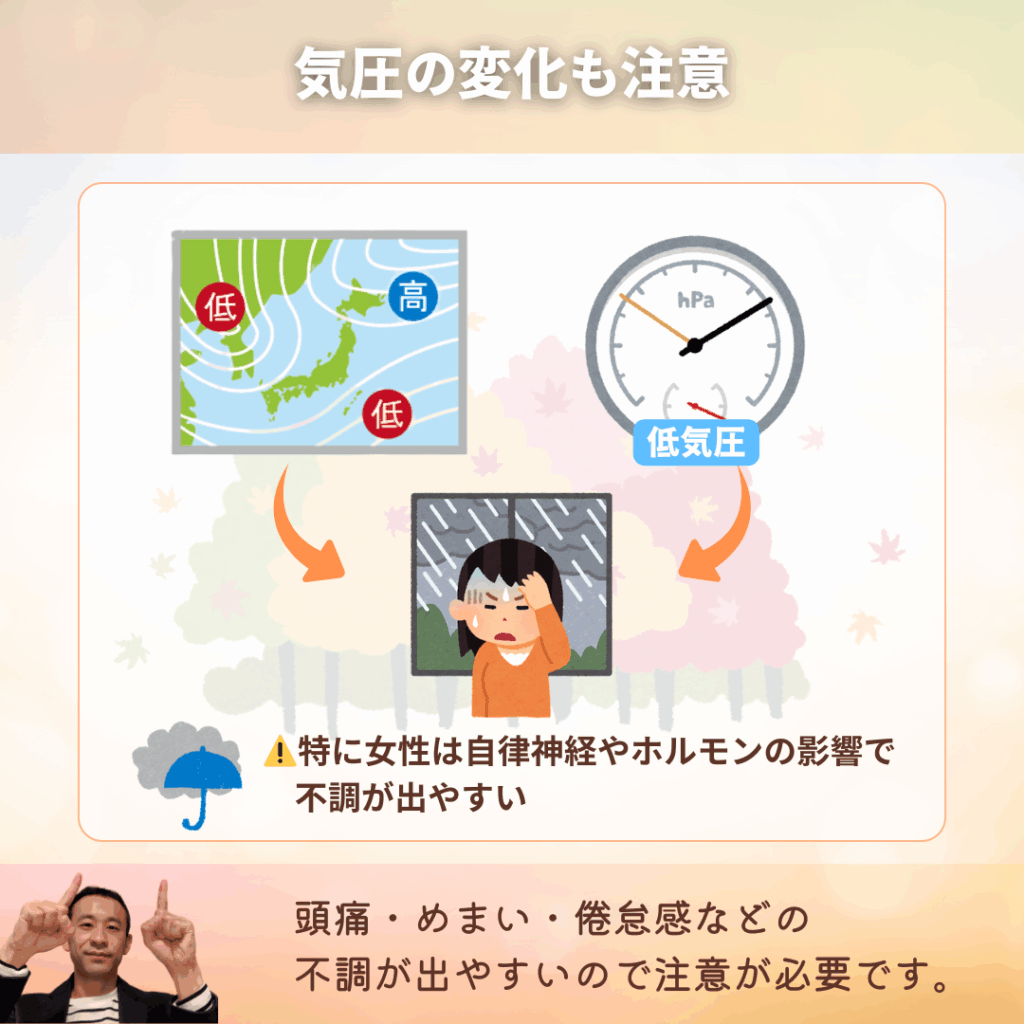

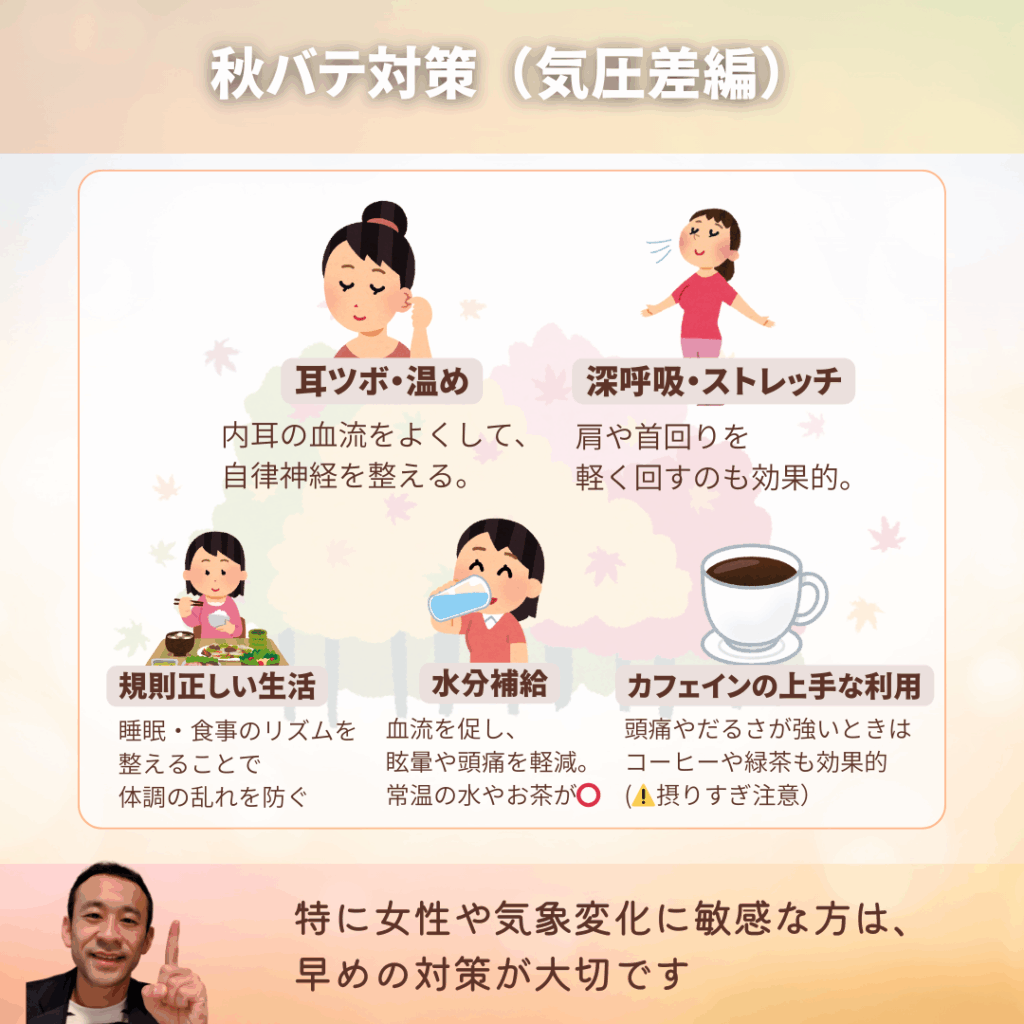

②気圧の変化

台風や雨の日に「頭が重い」「体がだるい」と感じたことはありませんか?

これは気圧の変化が自律神経に影響して、血のめぐりや内臓の働きを乱すために起こります。

実は、夏から秋にかけては特に気圧が変化しやすい季節です。

夏は太平洋高気圧に覆われて比較的安定しますが、台風が近づくと一気に気圧が下がります。

さらに秋になると秋雨前線や大陸からの冷たい高気圧の影響が加わり、気圧が上下に揺れ動きやすくなるのです。

気圧の変化による不調は、頭痛やだるさだけではありません。

「雨の日は気分が沈む」

「台風が近づくとイライラする」

——そんな声を女性のお客様からよく伺います。

男性の僕自身はあまり実感できない部分もありますが、調べてみると、

特に女性は月経前や更年期などホルモンバランスの影響で自律神経が揺らぎやすく、

そこに気圧の変動が重なることで気分の落ち込みや不安感が出やすいそうです。

実際に「こうするとラクになる」と教えていただいた方法もあります。

- 部屋を少し明るくする

- 温かい飲み物でリラックスする

- 軽く体を動かして血流を良くする

こうしたちょっとした工夫が、気持ちを楽にしてくれるようです。

気圧や天気は変えられませんが、生活の中にできる工夫を取り入れることで気持ちはぐっとラクになります。

保険との関わり

秋バテそのものは病名ではありませんが、放っておくと胃腸炎や自律神経失調症、不眠症 などの診断につながることもあります。

「まだ大丈夫」と思っていた不調が、実は早めの受診で大事に至らなかった…そんなケースも少なくありません。

そしてもうひとつ大切なのは、

病名がついてからでは新しく保険に入りにくくなる可能性がある

という点です。

特に、自律神経失調症や不眠症は、診断されると保険加入時の告知で「過去の通院歴あり」とされ、

一定期間加入を断られたり、条件付き(特定部位や病気が保障対象外)になってしまうことがあります。

だからこそ、体調が安定しているうちに必要な備えを整えておくことが大切なのです。

まとめ

秋バテは、夏の疲れを持ち越さないことが最大の予防です。

生活習慣を整えることはもちろん、万が一の体調不良に備えて「自分の保険でどこまでカバーできるのか」を確認しておくのも安心につながります。

健康と保険、どちらも“転ばぬ先の杖”

今年の秋は、体もお金も安心できる準備を整えて、元気に過ごしましょう。

参考文献・出典

- 阿仁素漢方アカデミー「更年期障害がつらいのは天気のせい?」

気圧の低下が自律神経を乱し、耳のセンサーが影響を受けやすいことを解説。 - 田園都市高血圧クリニック「気象病は女性に多いのはなぜですか?」

女性ホルモンの影響や心理的要因により、女性に気象病が多い理由を説明。 - ツムラ健康コラム「PMSと天候変化の関係」

PMS女性の3人に1人が台風など低気圧で症状が悪化する調査データ。 - とものこレディースクリニック「低気圧と心身の不調について」

女性はホルモンバランスの影響で気圧変化の影響を受けやすいことを紹介。 - 第一三共ヘルスケア「天気痛(気象病)の仕組み」

内耳センサーと自律神経の乱れが天気痛を引き起こす仕組みを解説。 - 第一三共ヘルスケア(健幸びじゅく)「頭痛、めまい、疲労感…気象病かも?」

気圧や気温の変化で体調に波が出やすい人へのチェックポイント。 - 豊嶋医院コラム「低気圧で体調不良になるのはなぜ?」

内耳の前庭神経が過剰に興奮し、自律神経バランスが崩れる仕組みを解説。 - 第一三共ヘルスケア Vivace「女性は気圧の変化を感じやすい」

女性は内耳が敏感で気圧の変化を感じやすく、自律神経が乱れやすいと紹介。 - 大日三興製薬「自律神経の乱れに伴う症状とは?」

気温・気圧・湿度の変化で起こる頭痛やめまい、倦怠感などを説明。